今回お話を聞いた林茂樹さんは、コンシューマーゲームの事業責任者やソーシャルゲーム企業でのアートディレクターを経て2022年にカバーに入社。クリエイティブ制作本部 本部長を務め、2025年4月に執行役員に就任しました。現在はクリエイティブ制作本部を始め、プロダクション企画本部やタレントマネジメント本部など、VTuberプロダクション領域を管掌しています。

そんな林さんが入社時から管掌するクリエイティブ制作本部では、「ホロライブプロダクション」にまつわるクリエイティブ制作を行っており、イラストレーター、エンジニア、ディレクター、技術スタッフなど、多彩な専門性を持つスタッフ・クリエイターがVTuberの表現力を高める挑戦を続けています。

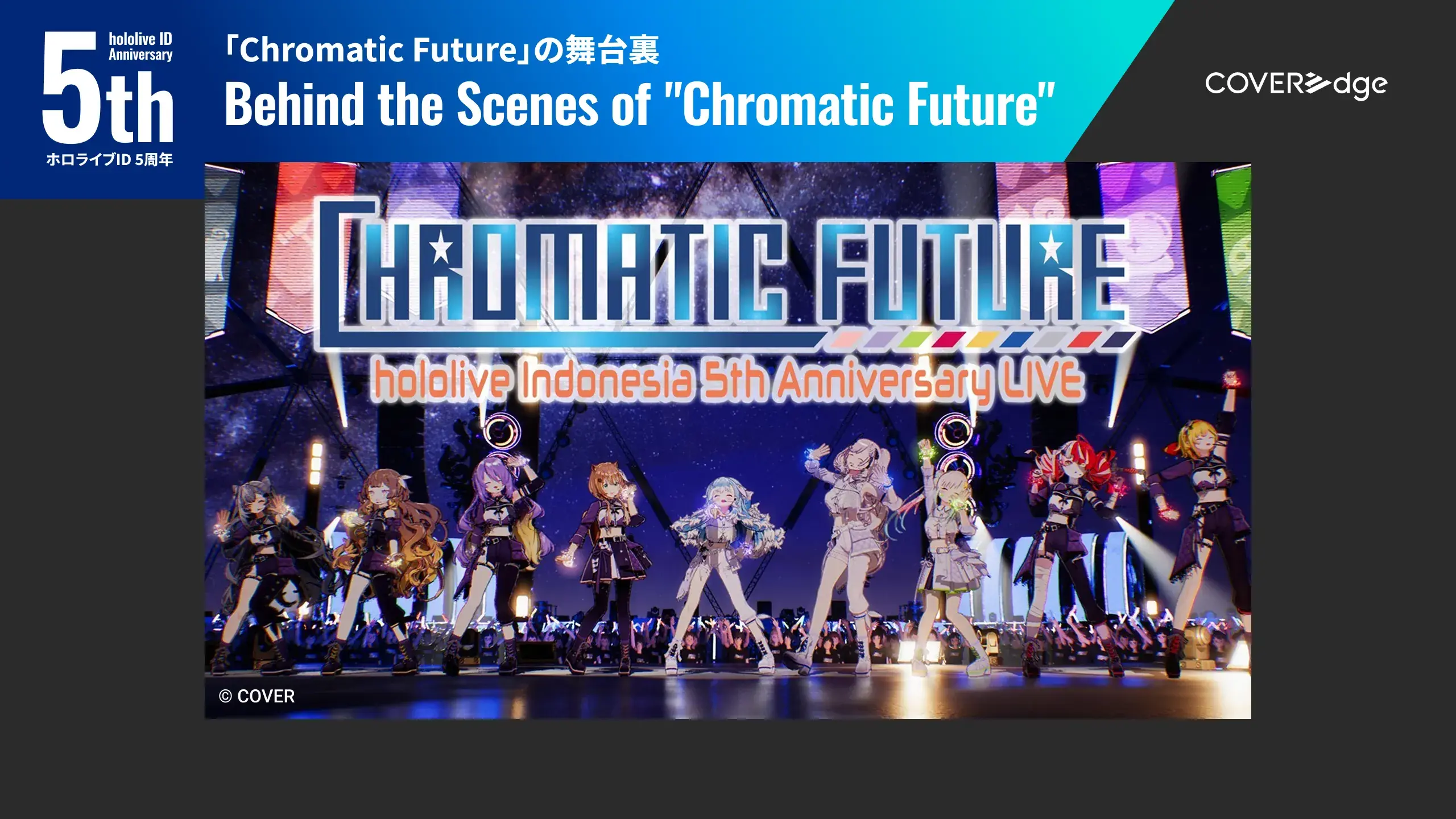

タレントの「武器」となるクリエイティブをスピーディに生み出す環境を構築し、Unreal Engineを活用した次世代ライブの開発など、最新技術も取り入れているクリエイティブ制作本部。本記事では、6つの専門部署が一丸となって新しいエンターテインメントの創造に挑む制作現場について、詳しく伺いました。

「6つの専門部署が紡ぐ一気通貫の制作体制」プロフェッショナルな組織が実現するクリエイティブの力

ークリエイティブ制作本部の具体的な事業領域と、林さんの役割について教えてください。

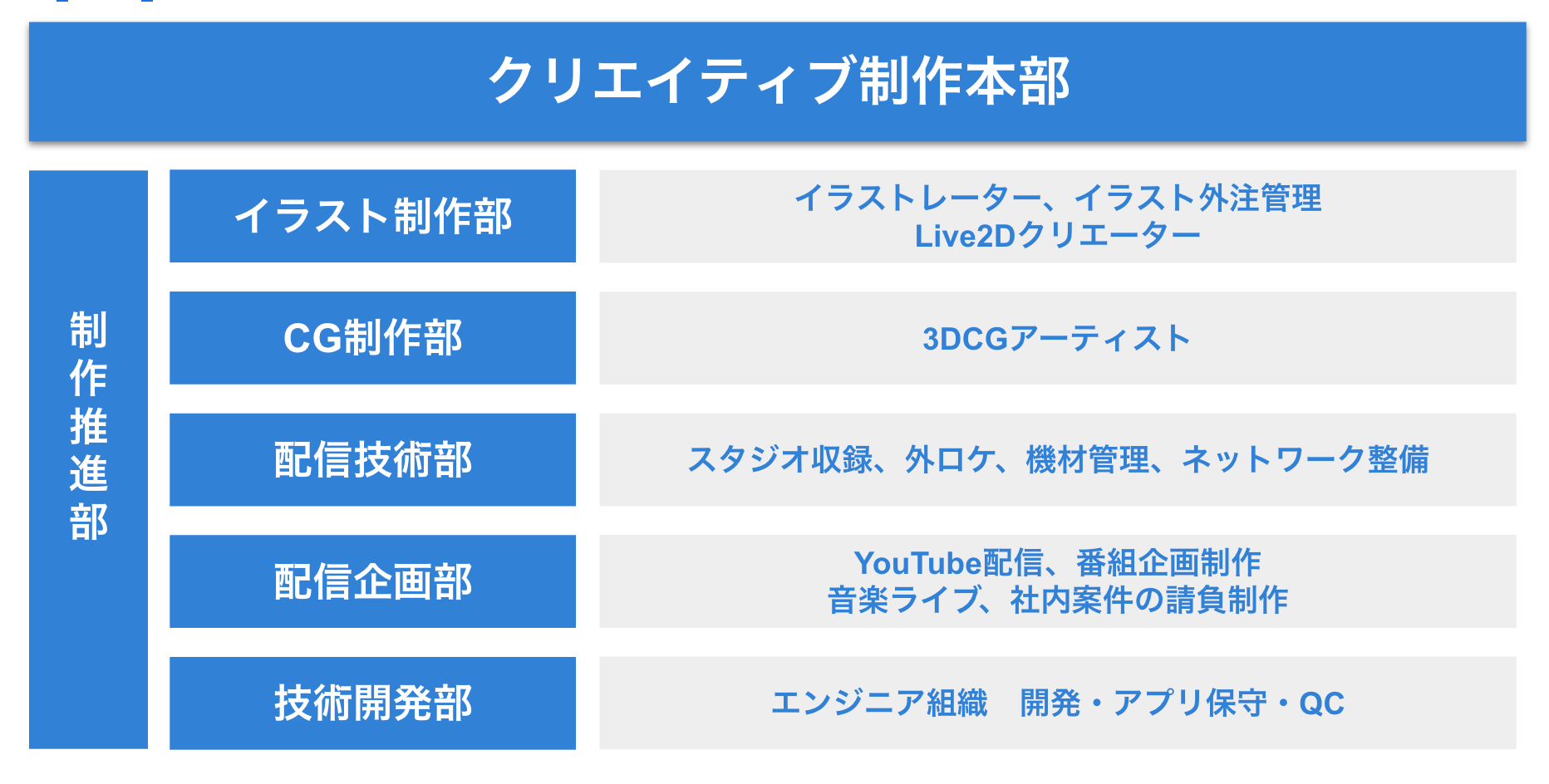

クリエイティブ制作本部は、多様な職種で構成された組織構造となっています。具体的にはアーティスト、エンジニア、進行管理PM、スタジオ技術スタッフ、番組配信ディレクターに加え、プロジェクトマネジメントを専門とする制作推進部で構成されています。タレントの方々をクリエイティブで強力にサポートしながら、配信に必要な制作機能を一気通貫で有しており、制作推進部が各部のブリッジ役としてプロジェクトを進めています。

現在進行中のプロジェクトは大小合わせて年間で約1000件にのぼり、社内の制作に関わる案件は全て私たちが担当しているんです。制作体制の構築やクリエイティブ領域における方針の策定、メンバーの管理や予算の計画と実行、他の部門や外部との協調など業務は多岐にわたります。それらを通じてタレントの皆さんとの協業を円滑に進めていくことをミッションとしています。

ー入社当時と比べて、チームにどのような変化がありましたか?

入社当時は約50名のイラストレーターと進行管理スタッフで構成される組織でした。主に外部クリエイター様と連携しながら衣装デザインやキービジュアルを制作していましたが、その後、CTOの福田さんが管轄していたCG制作部の移管を受け、組織は徐々に拡大。イラスト制作部から始まり、制作推進部、CG制作部、配信技術部、配信企画部、技術開発部と、別部署にあったチームを順次統合していきました。2022年5月の入社から2年半という短い期間での急成長でした。

また、外部クリエイター様との協業と社内制作の両輪で、様々なニーズに対応できる体制も整えてきました。特にイラスト制作においては当初外部クリエイター様への依頼が多かったのですが、イラストレーターの採用も積極的に進めており、社内での制作比率も上がっています。例えばキャラクターの設定を外部クリエイター様にご依頼し、制作サポートを社内スタッフが対応させて頂く、といった柔軟な体制も整えています。

ークリエイティブ制作本部のそれぞれの部署の特徴を詳しく教えていただけますか?

クリエイティブ制作本部には、大きく6つの部署があります。

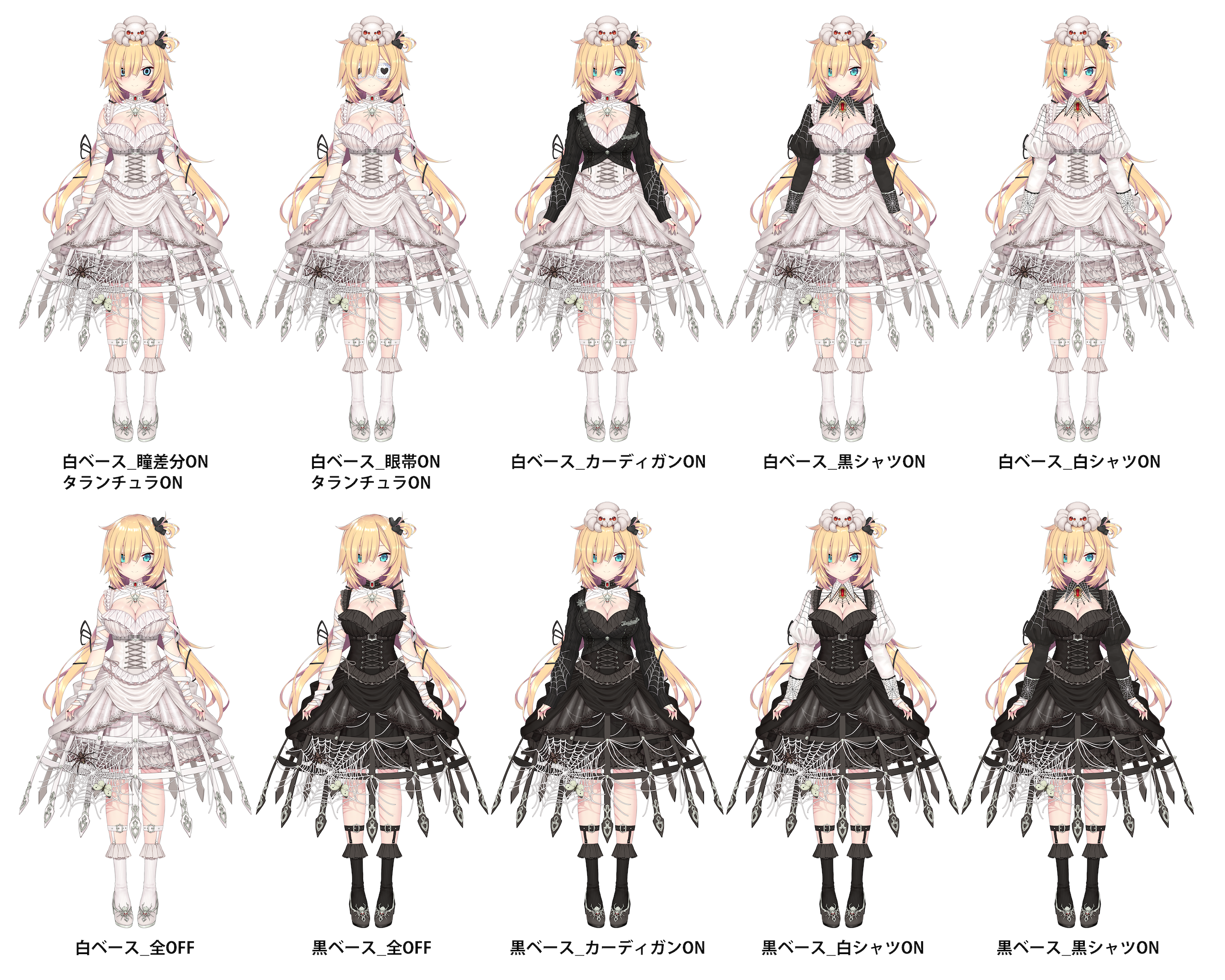

まずイラスト制作部は約20名の若手スタッフを中心に構成されており、衣装デザインやキービジュアルの制作を担当しています。プライベートではSNSでの作品発表やUGC文化に根ざした創作活動を積極的に行うメンバーが多いのが特徴です。

CG制作部には3Dキャラクター、テクニカルアーティスト、3D背景といった技術者や職人気質のクリエイターが在籍しています。ゲーム制作経験者が多く、若手からベテランまで幅広い層のスタッフが活躍しています。

制作推進部は、プロジェクトマネジメントと配信管理を行う部署です。元YouTuberとして活動していた人材やグローバル人材など、様々な業界からの多様なメンバーがプロジェクトを推進しています。

配信技術部は技術統括、撮影、サウンド、アプリケーション、モーションキャプチャーなどを担当しています。スタジオ設備のメンテナンスや機材管理、収録に真摯に向き合う職人気質のメンバーが多いのが特徴です。

配信企画部では制作プロデュース、バラエティ番組や音楽ライブの制作、配信素材制作を手掛け、YouTubeなどのネット配信のスペシャリストも多く、若く活発なメンバーが精力的に活動しています。

技術開発部は開発や品質管理、アートエンジニアで構成されています。ゲーム業界出身者が多い一方で、ARやVRへの知見が豊富なメンバーも在籍しています。タレント向けのアプリ開発やスタジオ用アプリの制作・保守、スタジオ用アプリの機能開発・保守、各配信で使われるギミックの開発なども行っています。

「クリエイターの熱量を武器に変える」スピーディな制作体制の確立

ータレントさんへ提供するイラストやモデルの作成から番組制作までを一貫して行っているクリエイティブ制作本部ですが、具体的なプロセスを教えてください。

ホロライブプロダクションのタレントさんにとって、クリエイティブは「武器」ですし、できるだけ早く新しい「武器」を提供したいという思いがあります。そのため、制作プロセスでは、タレントさんからの要望を受け、できるだけ早く高品質なものを提供させていただけるように心がけています。番組制作上の演出や衣装デザインに関しては、タレントさんとのディスカッションを重視し、実際に絵を描きながら打ち合わせを進めることも多々ありますし、社内スタッフから積極的に提案を行うこともあります。各種アセットの制作期間はおおよそ2-3ヶ月、番組制作は企画から配信までおおよそ4-6ヶ月で制作しています。

品質管理の面では、毎週の成果物共有会や2ヶ月に1回の全体会議を通じて、制作物の品質向上を図っています。また、タレントさん達へのアンケートや業界動向の観察を通じて、常にトレンドやニーズをキャッチアップしています。それらを通して、タレント・クリエイター双方が「どういうことをしたらファンに喜んでもらえるのか」「ファンの皆さんが何を望んでいるのか」といった視点を大切にしながら、クリエイティブの方向性を決めています。

|  |

|  |

ーUnreal Engineを活用した3D LIVE配信も行われましたが、新しい技術や表現手法の研究開発にどのように取り組んでいますか?

また、最近注目している技術領域があれば教えてください。

新しい技術や研究については、VTuberがより現実世界に馴染み、存在感を増していくような「実在感」の追求を重視しています。例えば、Unreal Engineの導入は、その取り組みの一つです。今まではUnityを活用して配信を行っていますが、より高度な表現やリッチな体験を届けるため、新しい技術への挑戦を進めています。

またUnityを使った有観客ライブ表現の向上も継続して行っています。光と影の表現を向上させるライブ専用SDK(※1)や、独自のキャラクター表現を可能にするキャラクター専用ToonShader(※2)を開発しました。

12月の宝鐘マリンさんのソロライブでは、このような技術を活用してパフォーマンスやグラフィック表現を向上させることが出来ました。またライブの振り返り配信では宝鐘マリンさんがVRChatを活用されたのですが、その際の技術サポートも行っています。

今後の取り組みについては、AI領域での業務効率化やマーカーレスモーションキャプチャーシステムに注目しています。

※1 「Software Development Kit」の略。ソフトウェア開発に必要なツールやライブラリ、サンプルコードなどをまとめたパッケージのこと

※2 3Dモデルを2Dの手描きアニメ風に描いたような陰影を与える表現するための技術や機能のこと

ーUnreal Engineを活用したプロジェクトはどういったプロジェクトになるのでしょうか?

Unreal Engineについては2025年3月30日に開催されたReGLOSS 3D LIVE「Sakura Mirage(サクラミラージュ)」で初投入しましたが、これはカバースタジオの内製プロジェクトとしてチャレンジングな取り組みでした。

このプロジェクトはUnreal Engineの特徴を活かし、Unityでは実現できなかったハイクオリティな表現やこれまで以上にタレントさんの魅力を引き出すことが狙いでした。

個別にチューニングを施しながら、アニメルックなキャラクター表現とフォトリアルな世界観を融合したり、時間や天候の変化、物理演算の強化など、これらをライブで実現しています。

また、現実世界さながらの照明や空気感をシミュレーションした空間演出、レイトレーシングによる精密な光のビジュアル表現、ライブに欠かせない生の観客の存在感及びスケールを体現する群衆システムなど、新時代のライブ表現に挑みました。

自社スタジオにはVICON社のフラッグシップモデルである最新光学式モーションキャプチャーカメラ「VALKYRIE VK26」を採用し、複数人の10フィンガートラッキングに対応可能となっています。また、大道具や小道具を保管する倉庫も備えているため、様々なシチュエーションへの対応が可能です。PA担当や音響スタッフも加わり、より本格的なライブ体験を提供できたのではないでしょうか。すでにライブの反響から大きな手応えを感じています。

ークリエイティブ制作本部で行ってきたプロジェクトの中で印象に残っているプロジェクトと、その中での課題解決についてお聞かせください。

最も印象的なのは、大規模なカバースタジオの設立とその運用です。私の入社時にはすでに施工が進められていましたが、スピードを優先して作られた部分もあり、電源容量の不足による機材の動作不良や、6つある大型スタジオのうち1、2つしか稼働できないといった課題がありました。総工費27億円を投じたスタジオを安定稼働させる為に、ひとつひとつの取り組みや制作体制の構築を行なったことが特に印象に残っています。

これらの課題に対して、プロジェクトマネージャーによる進行管理機能の強化と、スタジオスタッフを中心とした中途採用の強化で対応してきました。特に最近は、エンターテインメント現場の経験を持つスタッフが増え、技術力や生産力の底上げにつながっています。

現在はスタジオの稼働率が常時80%以上となっており、高稼働の状態が続いています。この中で最も難しいのは、稼働量の増加と品質向上の両立です。エンターテインメント業界特有の労務管理の課題もありますが、ニーズの高まりとともにやりたいことやレベルも上がっており、そのバランスを取ることが重要になっています。

「日々変化する業界の中で」コンシューマーゲームの世界からVTuber業界までのキャリア

ー林さんのカバーに入社されるまでのキャリアについて教えてください。

1998年に現 株式会社コナミデジタルエンタテインメントにデザイナーとして入社しました。最初の数年間はドット絵や2Dイラストを手掛け、2000年以降は野球ゲームのスタジアム制作など、3DCGクリエイターとしての経験を積んでいきました。

2007、2008年頃から管理職となり、様々なプロジェクトに多く携わることができ、貴重な経験を積ませていただいたことが自分自身の大きな財産となっています。その後、2017年に株式会社コロプラにアート組織のマネージャーとしてジョインしました。約200名のデザイナー(イラスト、3D、デザイン)の管理を担当し、プロジェクトごとのアサイン調整や人材育成に携わりました。2022年にエージェントからのスカウトをきっかけにカバーのクリエイティブ制作本部 本部長を任せていただき、2025年4月に執行役員に就任、現在に至ります。

ーなぜカバーへの入社を決意されたのでしょうか?

デジタルエンターテインメントの世界は日進月歩でトレンドや技術が遷り変わり、進化を続けています。

2010年頃にソーシャルゲームやゲームアプリが現れ、プレイステーションなどのコンシューマーゲームを作っていた業界が、突如としてインターネット業界と競合するようになりました。ITをベースとしたエンタメ企業との競争は、業界に大きな変革を与えました。その後、私自身もソーシャルゲーム業界へと移りましたが、近年はゲームアプリ市場も成熟期を迎えています。安定した産業でありつつも、新規コンテンツの創出におけるハードルが高くなっている様に感じています。

そんな中で、VTuber業界は私にとって新たな刺激を受ける分野でした。イラストや3Dモデルを活用した新しいエンターテインメントの形として、自分自身のキャリアもステップアップできる領域だと思いましたし、特に興味深いのは、VTuberが単なるアバターを被ったキャラクターではなく、配信者として実在し、熱狂的に支持されている点です。

カバーに入社してからは、未経験な業界ということもあり、新鮮な驚きやドキドキする経験の連続で非常にエキサイティングな毎日です。これまでにない、新しい価値を創造できていることにやりがいを感じています。今後、現実世界のコンテンツとバーチャル空間の表現がより融合していくことで、さらに面白い展開が期待できると考えています。

「クリエイターへのリスペクト」が紡ぐカバーの未来

ークリエイティブ制作本部にはどのような特徴のメンバーが多いでしょうか?また、部署ならではのカルチャーについても教えてください。

特徴的なのは、VTuberやホロライブが好きなメンバーが多いことです。また、プライベートでの創作活動を行っているメンバーも多く、そうした活動がスキル向上にもつながるため、会社としても一定のルール内での副業を許可しています。トレンド技術への関心も高く、失敗を恐れずにチャレンジする文化を大切にしています。

部署のカルチャーとしては、ものづくりの現場に近いメンバーが多い一方で、進行管理やプロジェクトマネジメントの視点を持ったビジネス経験豊富なメンバーも多数在籍しており、組織としてのバランスを取っています。

特に活躍しているメンバーは能動的に行動でき、かつ円滑なコミュニケーション力を併せ持った方が多いです。また、新しい事業領域への技術的な関心と情熱を持った人材が集まっていますので、「ものづくりに深くコミットできる環境を整える」ことで、ひとりひとりの専門性を高められる組織づくりを目標にしています。

|  |  |

ークリエイティブ制作本部としてコミュニケーションやクリエイティブ面で特に大切にしていることは何でしょうか?

制作現場では「こなし作業」に陥らないよう、ひとつひとつの制作を丁寧に行いながら、情熱を持って取り組めるように「新しい取り組み」や「提案姿勢」を大切にしています。

生み出したものは我が子のようなものですから、その制作プロセスでも妥協したくないという思いがあります。

コミュニケーションにおいては、お互いをリスペクトする姿勢が必要です。時には意見が合わず衝突することもありますが、専門性の高いクリエイターたちが集まっているからこそ、異なる意見や視点が生まれるのは自然なことですし、むしろそれをポジティブな方向に導き、活かしていくことが重要だと考えています。

ー今後のクリエイティブ制作本部の展望と、実現したい目標を教えてください。

VTuberというカルチャーをより広くグローバルに発信できるよう、クリエイティブと技術の両面から品質向上を図り、タレントさんへの支援を強化していきたいと考えています。新しいスターを世に送り出す手助けが出来れば最高ですね。

またこれまで以上に海外のタレントさんのサポートを強化して行きたいです。日本への渡航が難しいタレントの方もいるため、VRChatを活用した企画提案や、オンライン上でできる支援を全力で行っています。

例えば、マーカーレスモーションキャプチャーなど、場所を問わず高品質な配信ができる技術の導入も進めています。会社のミッション達成に向けて、海外のタレントへの支援方法を日々模索しています。

作品の嗜好性に関しても地域や文化の違いにより、常識的な観点や受け入れられるテイストが異なるため、今後は海外クリエイターの積極的な起用を進めていきたいと考えています。ただし、「日本のカルチャーを世界に展開する」という基本的な軸は保ち続けています。現地化と日本発のコンテンツとしてのアイデンティティとのバランスを取りながら展開を進めています。

ー最後に、等身大のカバーを一言で表すとしたら、どんな言葉を選びますか?

「クリエイターへのリスペクト」だと思います。それはタレントの方々はもちろん、タレントをバックアップするものづくりに関わる全ての人たちへのリスペクトを意味しています。

カバーのビジネスモデルはBtoBtoCですが、私たちクリエイターによる制作物だけでなく、ファンの方々による二次創作活動など、様々なクリエイティブが掛け合わさった盛り上がりにより、一つの文化を形成していると感じています。そうした意味でもタレントさん、イラストレーター、3DCGアーティスト、ファンなど、全ての創作者への敬意が、カバーの等身大の姿を表現していると思います。その全てを大切にしていることが、等身大のカバーの姿だと思います。

ー一大クリエイティブ組織へと成長を遂げたカバーのクリエイティブ制作本部。多様な専門性を持つクリエイターたちの力を結集し、次世代のVTuber表現に挑む林執行役員のお話から、スピーディな制作体制の構築から次世代ライブの開発まで、新しいエンターテインメントを創造する現場の熱量を感じることができました。ありがとうございました!

※Unreal Engineは、米国およびその他の国におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。

採用サイト

役員インタビュー一覧

-

カバー取締役・植田修平が語る、世界のコンテンツ産業に不可欠な存在への挑戦

メディアミックス領域を管掌する取締役の植田修平さんに、VTuber市場の未来、海外展開戦略、そして業界が抱える本質的な課題について、詳しく伺いました。

記事を読む

-

「クリエイターの夢を管理部門から支える」カバー執行役員が描く、挑戦を後押しする組織づくりへの挑戦

執行役員 人事/法務知財・危機管理本部長の加藤卓さんに持続可能な組織づくりを目指す取り組みについて、詳しく伺いました。

記事を読む

-

「一過性のブームではない、10年先を見据えたビジネスへ」カバーCFOが描く、VTuber産業の可能性と展望

取締役CFOの金子陽亮さんに、カバーの成長戦略や将来展望について詳しく伺いました。

記事を読む

-

「日本発コンテンツを世界に届けたい」カバー前田執行役員が明かす、グローバル展開への挑戦と展望

MD・EC・物流領域を管掌する執行役員の前田大輔さんに、カバーのEC戦略と未来のビジョンについて詳しく伺いました。

記事を読む

-

「テクノロジーで世界を縮める」カバー取締役CTOが語る、VTuberからホロアースまでの技術革新と未来像

カバー創業期から技術戦略を牽引してきた福田一行CTOに、技術革新を続けるカバーの技術戦略や、新しいエンターテインメントの未来を創造する挑戦について、詳しく伺いました。

記事を読む

-

「日本発で世界に向けてエンターテイメントで突き抜ける」カバー谷郷社長が描く、VTuber文化とテクノロジーが拓く未来

代表取締役社長CEO 谷郷 元昭に、「第二創業期」を迎えたカバーが目指す「より大きなチャレンジ」の全容について迫りました。

記事を読む